先日までポンピドーセンターで開催されていたマチス展 ≪ペアーとシリーズ≫はその切り口が素晴らしく面白かった。

先日までポンピドーセンターで開催されていたマチス展 ≪ペアーとシリーズ≫はその切り口が素晴らしく面白かった。

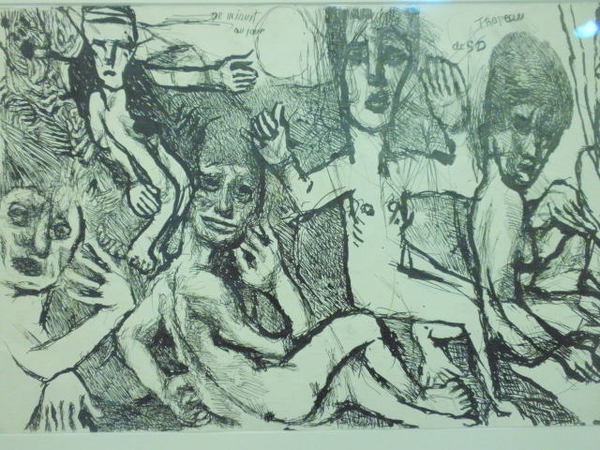

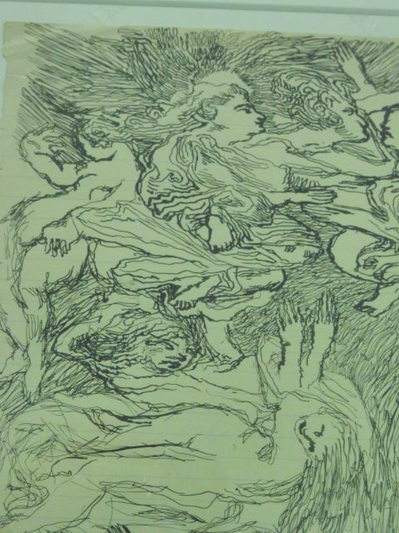

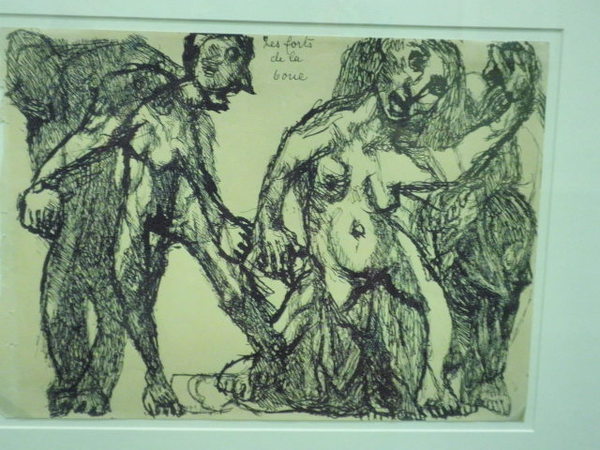

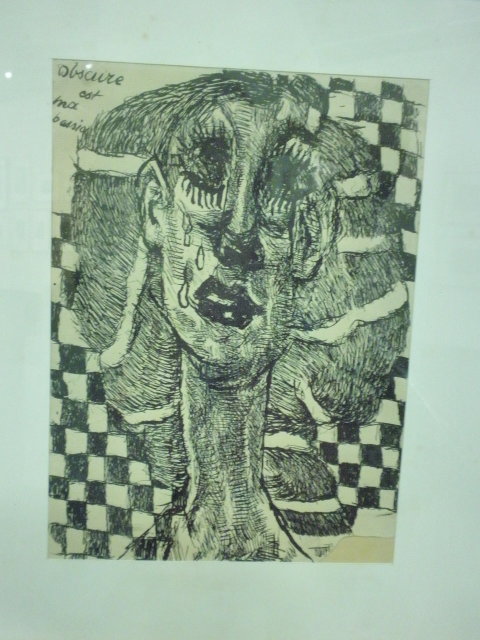

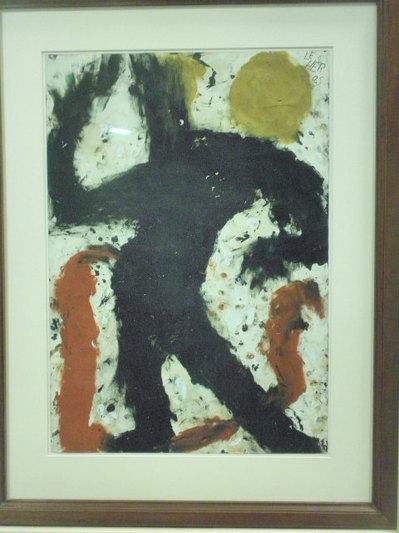

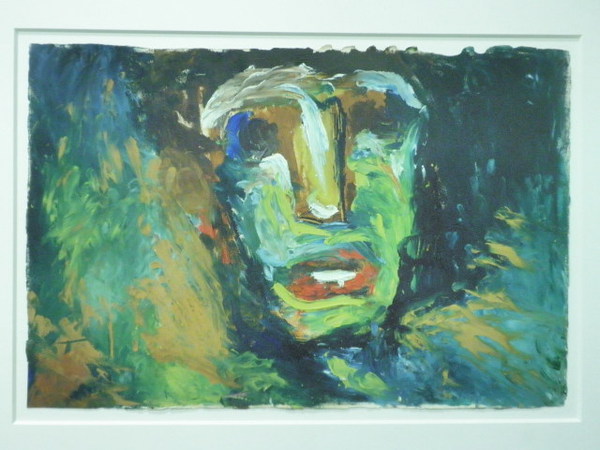

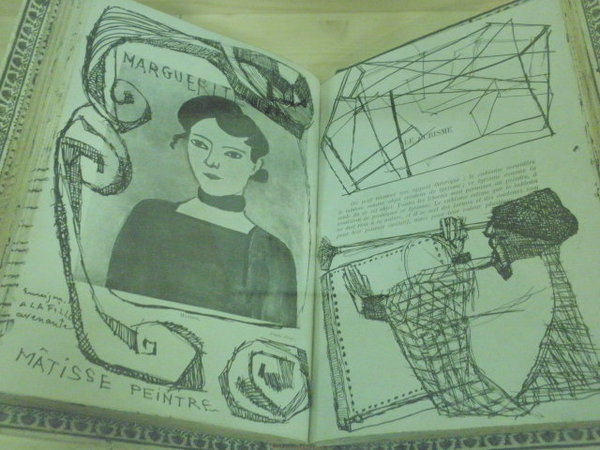

お断りなければいけません、写真はすべて2人目の画家ルイ・ステーのものです。マチスの絵はみなさんご存知でしょうから、知名度の低い、しかし実力は引けを取らないスーテーの絵をちりばめてご紹介します。すべて展覧会のショットです。

マチスは1枚の絵にたどり着くまでに20枚以上の絵を描いている。マグノリアの絵をかくときでも、ペンで画面の真ん中に花瓶があって花がこんもりと活けてあるのは1枚目ならその1枚目の出来を見て、きっと作家は「あ、ここが面白いからこの部分が生きるように上に空白を作ろう」とかで2枚目を描く、するとまた「この部分が間が抜けているから壁紙の花模様を入れてみよう」とかで3枚目を描く。そうしてああでもない、こうでもない、とやって、やりつくしたところでこれで良し。というのができる、しかもそれまでの20枚は、全部作品として完成度が高い。

絵画を少しかじった私としてどこが面白いかというと、それぞれの絵を見ると、きっとマチスはここが好きだったんだな、とかここに満足しなかったんだな。だからこうきたわけね、おお、なるほど、次はこう来たか。という過程が手に取るようにわかって、まるで画家を会話しているような気分になることだ。そして生意気に、「いや私ならここがこう描かないな。」などど心の中で彼に突っ込みを入れたりする、まさに同じアトリエにいるみたいなダイナミックさで絵画と対話できる。そして鑑賞者としてうれしいのはどうやって芸術が生まれるか種明かしをしてもらっていることだ。誰でも花のスケッチはできる、下手でも素敵な絵はたくさんあるし、心根が見えて感動させる絵もたくさんある、けれど芸術、という域に達するんはまたレベルの違う、大変なことだ、芸術と素人やアマチュアの違いはなんだろう。心を打つのはさっきの言ったように清い心があればできる。「芸術家」というのは多分、それ以上ものをそこに故意に込められる人のことだ。ふてぶてしい強さ、居を突かれるような弱さ。というのもその一つである。

マチスはこれらの、発展系絵画とでもいおうか、その経過自体を写真にも撮り、作品として発表した。(すごくモダン!)あたり(すみませんノートとってくるの忘れました)の個展では、6枚の絵、6つのテーマで、それぞれのテーマに対して20枚づつの経過を展示した。

その展覧会に際してマチスの書いた文章がある。あまりに素晴らしいので、これはノートに書き写した。

La reaction d'une etape est aussi iportante que le sujet. Car cette reaction part de moi et non du sujet. C'est a partir de mon inerpretation que je reagis continuellement jusqu'a ce que mon travail retrouve en accord avec moi. Comme quelqu'un qui travaille sa phrase il retravaille , il redecouvre...

A chaque etape j'ai un equilibre, une conclsion. A la seance suivante, si je trouve qu'il y a une faiblesse dans mon travail, je me reintrouduis dans mon tableau par cette faiblesse. Je rentre par la breche, et je reconcois le tout "

Matisse

訳します。

一過程に対する自分の反応はテーマ自体より重要だ。なぜならこの反応はテーマから来たものではなく自分から来たものだから。自分の解釈を頼りに仕事に納得するまで反応を繰り返していくのだ。文章を書く人のように、書き直し、直すたび発見して、というように・・・

過程の一つづつで私はバランスを見つけ、結論を出す。次に仕事に取り掛かった時、前に描いた絵に「弱さ」を発見したら、その弱さから絵の中に再び入っていく。割れ目から入って行って、すべてを構築し直す。

9136年 マチス

彼は絵と会話して、対象物(花とかモデルとか)と自分、そして絵画の三画関係のキャッチボールをこのように、ボールを投げては弾んで返って来るという作業を通して、自分が描きたかった絵との誤差を埋めていった、攻めて攻めて最終的には誤差がないところまで持って行った。しかも投げられたボールはすべて完成されていた絵画であった。キャッチボールのみではなく、いろいろな視点で対象物を見ては作品を作り、まるで、大好きな物を横から見て、上から見て、夜見て、朝見て、サングラスで見て、寝ながら見て...と写真を撮って行って、やっと自分が何で好きなのかを理解するような作業である。なんだか絵画を通してこの人は自分を知るという作業までしていたのではないだろうか?過程の旅に自分を発見して、「ああ、私はこんな奴だったか」と、それは卑屈でも、傲慢でもなく、小さなエゴなんて通り越してまるで対象物として、面白がって見ていたはずである、そうでないとこんな文は書けない。こんな絵も描けない。

私は特に感心したのは、「弱さ」から作品に入り込み、全体を再構築するというところである。弱さにヒントがあるのだ!我々は自分の作品の弱さをどうしたらカバーできるかを考えた時に強いところをもっとアピールしようとする、けれど弱さにこそ自分の作品を強くする糸口がある。それはパラドクッスで真実だ。かれは弱さを面白がっていた。そして作品にもしてしまった。

さすが、マチス先生。

同じ週にメゾン・ルージュで始まったルイ・ステーのデッサン展に行った。

メゾン・ルージュは画商で富豪の、アントワーヌ・ド・ガルベール氏の財団が作った美術館で、コンテンポラリーアートやアールブリュットの展覧会をよくやっている。友人のクロス・ノボル氏の作品のコレクションも持っている。

ルイ・ステーはローザンヌ出身の画家、とても運の悪い人で、スイスのインテリの家族に生まれバイオリンを学び、建築家で画家、大学で絵画とバイオリンを教えていた、しかし離婚した後、裕福だった実家のお金を食いつぶしたのみならず借金して実家に迷惑をかける、で、なぜかむりやり亡くなるまで二〇年間を老人施設に幽閉されてしまう。ころの老人施設なんて想像するだに恐ろしいところだったろう。文化的なものは何も与えられない可哀そうな状況で、彼は学生ノートにペンでデッサンを描いた。

この人はただの病人ではないのは歴然だ。もしかしたら精神病でさえもなくて浪費家だから閉じ込めちゃえ。というような陰謀の被害者ではないかと思ったりしてしまう。彼の絵はすごい生命力にあふれ、ペンのタッチは正確でテーマをすごい集中力で抑えている。

この人の不幸中の幸い、というか、救いは従弟のル・コルビュジエがお見舞いに来てくれたことだった。この著名な建築家はステーの絵を評価して、展覧会を開き、自分でも買って、不幸な従弟のために奮闘する。おかげで多くの人がステーの絵を知るようになり、今に至る。

この人の不幸中の幸い、というか、救いは従弟のル・コルビュジエがお見舞いに来てくれたことだった。この著名な建築家はステーの絵を評価して、展覧会を開き、自分でも買って、不幸な従弟のために奮闘する。おかげで多くの人がステーの絵を知るようになり、今に至る。

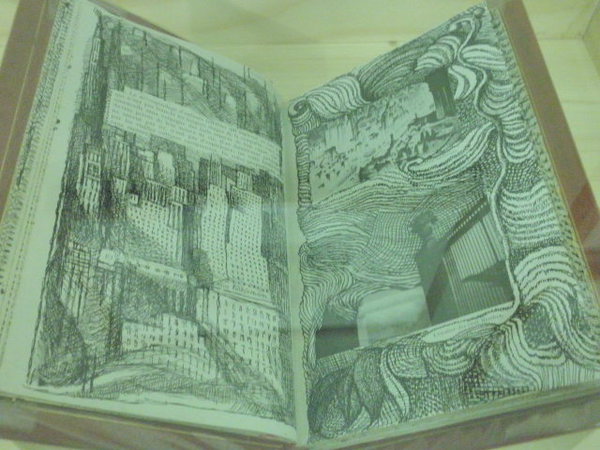

彼は閉じ込められていたところは、しょうぶ学園みたいに理解のあるところではなくて(時代も違う)ろくに紙もくれなかったところだから新聞や本も読ませてもらえなかったと思われるが、彼は関東大震災のニュースに触れてデッサンを描いている。まるで地獄に蜘蛛の糸が垂れてくるように外界の情報が少しづつ入ってきたのであろう。それにすがるように彼は同時代性を保ち続けようとする(そして同時代、どころか時代を先読みする)

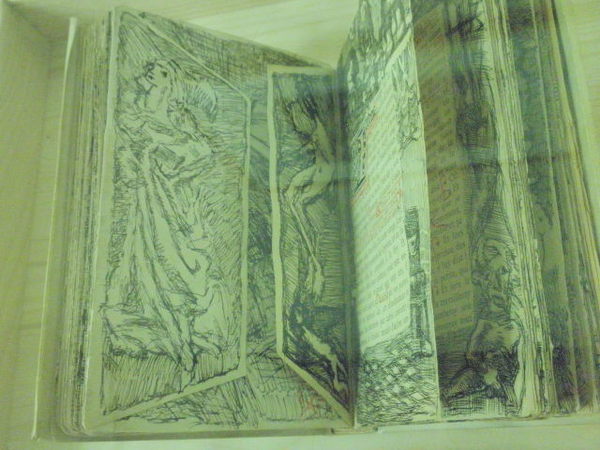

ル・コルビュジエの援助のお蔭か、絵の具と画用紙が手に入るようになると彼は指で絵を描きだす。

このすごいパワフルで苦悩している魂の叫び的な作品群を見ていて思ったのだが、もしこの人が浪費しながら美大の先生続けていたらこれほどの絵を描いただろうか?私は苦労したらよい仕事ができるという考えは間違っていると思う。しかしである、この集中度は絵に拠ってしか救われなかったつらい状況があったからこそではないか。

山口の天才画家、田上正克さんが言っていた、きれいな人やいろんな楽しいことができる人は絵は描けませんよ。何もできないから描くのです。と言っていたのを思い出す。

私が展覧会に行った日のウエブマガジンで都築響一さんがドイツのドキュメンタを評して「裸の王様」、と述べていた。効能書きがないと意味不明。ポッカーンとしらけるアート、ディレクターやらキューレーターという現代アートの巫女様が奉る「神」のアートに見物客は神妙な顔で説明文を読む、というはっきり言って退屈で、情熱も愛も、ハートもない、もっと言えば人を馬鹿にしたようなアート展にうんざりしている。というようなことを書いておられた。

裸の王様は我々で、「これはすごいんですよ!」といわれて「はあ~~っ」と恐れ入った見てる。そんな猿芝居には我関せず、とばかり必死で蜘蛛の糸にすがるように絵を描き続けた画家の絵が私の心をギュッと握りしめる。

(詩集や小説の余白に紙不足のためかぎっしり描きこんだ本、前頁に描かれた様子。これは偶然マチスのデッサンのことを書いた本でした)