ロバに乗っていく人たち

ずっとフランスと日本を往復している生活です。東京―パリでは日本語の本を、帰りはフランス語の本を2冊持って飛行機に乗ります。ラインナップで旅のトーンが決まるところがあって、いつも期待と、かすかな不安を持ってお供を選びます。今回の行きは2冊とも昔に出た本です。「私は驢馬に乗って下着をうりにゆきたい」鴨居羊子。と「コロンブスの犬」管啓次郎。

管さんの本の後ろに古川日出男の文章で「ロバの背に乗っていくように旅をする・・」と書いてある。鴨居さんとロバでつながった。鴨もいるし、ちょっと動物づくめ。この偶然に片頬をゆるめながら旅の間1章づつ読んでいった。

鴨居さんの下着を私は着たことがない。時代を見ると私が生まれた年に彼女は起業。と書いている。、場所は大阪、アート集団「具体」が同じ年、梅田のサンケイホールで旗揚げしている。確か草間彌生や河原温が渡米したのもこの頃、そうか、大変だった戦後が一息ついて、面白い文化芸術が一斉開花した時期なのだ。鴨居さんは芸術家ではなくてただひたすらに楽しい下着を作りたい。と考えて新聞記者をやめた。デザインや洋裁の覚えもなく下着の世界に邁進した若い女の子の潔さというか向こう見ずなところがすごいし楽しい。人生こうでなくちゃあね。と無責任に思ってしまう。とにかく感覚的で理屈っぽくない、前進あるのみ、ワイワイやっている。かと思うとふと彼女はすごーく寂しくなって孤独感に苛まれる。 なんて正直な人でしょう。良い意味で女っぽい文章である。こんな文章は女しか書けない。

菅さんの文章は反対に青年っぽい。日本を飛び出してブラジルを長いことかかって放浪した旅日記だが、旅する自分を厳しく見つめ、ありがちな「こんな放浪するボクってかっこいい」というところが一つもないのが流石、という感じ、書かれたのがもう20年以上前だが今読んでも新しくかっちりと岩を組んだように頑丈な優れた文章なので気持ちが良い。

パリに着いた。

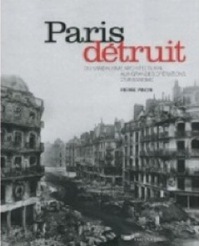

パリの街はいつ行っても懐かしい風景が残っているのでうれしい。なんてうらやましい人間たちなのだろうフランス人というのは。生まれた時から町の風景が変わっていない。私たちの子供のころと今と。私の故郷である故郷、新宿の風景はなん変わったことか。新宿通り、伊勢丹から半蔵門までの間では20年前と同じ風景を探すのは一苦労である、名前さえ変わってしまった。ペペのあった辺が角筈。画材の世界堂の交差点が三光町。都電の12番が通っていた道だ。町が変わり私達の記憶も消えて行く。フランス人うらやまし論を頭の中で展開しながら歩いていたらパリの家の近くの本屋のウインドーにショッキングな写真が出ている本があった。

Le percement de la rue Soufflot en 1877.

© Charles Marville / Musée Carnavalet / Roger-Viollet

「 Paris Détruit」(壊れたパリ)という最近出た本であった(写真:Pinon Pierre著 Stock社から出ています)。

著者は建築家で都市計画の専門家、パリの街の歴史の本をたくさん書いている。「実はパリの3/4がこの200年で破壊されていた。」というのがサブタイトルである。表紙の写真はまさに我が家のそばのスフロ通りの風景。「そうか壊されていたのか。」しかし、この200年間パリで起きたことが東京では20年で起きている。パリっ子と東京っ子の町に対する感覚の違いはここから来ている、第一フランスには地震も台風も怖い両隣の大国もないではないか。私たちの記憶は住んでいる町の看板や建物なんかにまとわりついていて、看板や建物が無くなると支えがないものだからふらふら漂ってしまうことがあるけれど、パリの街はほとんど変わっていないから記憶がどこもかしこもビタビタ張り付いてまるで垢だらけになってそれがいい味になっている。ずるいずるいな、恵まれ過ぎ!フランス人だからあんなに我儘なんだ。

久々にブリュッセルに行った。日帰りで戻っても1時間22分である。ホテルも取らずに行ったら、3年前新宿の我が家に泊まった写真家のミレナ・ストレンジがわざわざ駅まで迎えに来た上、家に泊まれと言ってくれた。

「今日は偶然一日中あいているの、ただ夕方1つだけ用事があって、でも一緒に来てくれてもいいのですよ、今、ラテンアメリカのドキュメンタリー映画祭が開かれていて、今夜が最終日、クロージングのフイルムが面白そうだから、観たいの」と言って、彼女の広いアパートの案内してくれた(べルギーは家賃が格安です)。ブリュッセル人だからこそ知っている変な場所の数々を見て回り、ミュージシャンが集まる店でビールを飲んだ後、映画館に繰り出した。

コロンビアの田舎の学校教師の話で驢馬の背に本を載せて移動図書館をしている、という人物の話だそうだ。え?またロバ! そして移動図書館。知り合いが三陸で移動図書館を始めたばかりだったので興味があった。コロンビアのドキュメンタリーなんて、今夜、ブリュッセルに、しかもミレナのように南米人のサークルにいる人じゃないと絶対できない体験であることは間違いない。ハリウッド映画と違うのだ。きっと貴重な体験である。 思いだしたがミレナは74年ピノチェットによる軍事クーデターの時に両親と亡命してきたチリ人なのだ。

監督も南米から亡命したベルギー国籍を取得した人カルロス(Carlos William Rendon Zipagauta)。「Biblioburro」 がタイトル、Biblio は図書館とか本の意味、Burro は驢馬の意味。コロンビアの田舎、しかもゲリラと軍属の抗争とテロの最も激しい地方の小学校教師ルイス・ソリアノ(Luis Soriano)の話だった。ルイス先生の小学校には広範囲に散らばった農家の子たちが時間をかけて通ってくる、中には農繁期など来なくなってしまう子たちもいるし、そういう子は親が勉強を見てやれなくて勉強が遅れて、ついには学校に来なくなる。そんな子たちに本を読ませたり補習授業をしたい、 と思いながらどうしたら広範囲に散らばった農家を訪ねられるか、方法が見つからなかった。しかし自分の飼っている2頭の驢馬のカップルがいつも仲良く連れ添っているのを見てひらめいた。1頭に本を積んで、もう1頭に自分が乗れば、曳き綱をつけなくてもついてくるだろう。このスタイルで林を越え川を越え、半日かけて遠くの農家まで出かけていく。

と思いながらどうしたら広範囲に散らばった農家を訪ねられるか、方法が見つからなかった。しかし自分の飼っている2頭の驢馬のカップルがいつも仲良く連れ添っているのを見てひらめいた。1頭に本を積んで、もう1頭に自分が乗れば、曳き綱をつけなくてもついてくるだろう。このスタイルで林を越え川を越え、半日かけて遠くの農家まで出かけていく。

この小学校の先生の紹介がヴィデオで見られます。

子供の精神を開く、文盲から救う。自分ができることはそれしかない。とルイス先生はもう何年も続けている。もちろん無給。ゲリラや軍属たちは農民の家を焼き打ちにしたり、動物を殺したり、人を殺す。農家を立ち退かせるためである。そうして肥沃な土地をタダ同然で大規模農場に売るらしい。子供たちは皆多かれ少なかれ、ひどい暴力を見てしまっている。先生はつらい思い出を絵に描かせて説明させる。

「僕はおもちゃを拾ってきて妹にあげたら、それは地雷だったの。爆発して妹は死んでお母さんはずっと泣いてるの」

「畑に行っている間に家が焼かれてしまったの」

「おばさんが殺された」

「うちの犬が殺されて木に引っ掛かっていた」

そうか。よくわかった。と先生、「もうみんな絵に描いたから、これで忘れていいんだよ、いいかい、忘れるんだ。そして仕返しをしようと思ってはいけないよ。仕返しをしたらやつらと同じになってしまう、

君たちは、大きくなったら世の中の人に役立つ人間になるんだよ。見てごらん、世界は広いんだ」と言って地図を広げ、おもむろに授業が始まる。大人もだんだんと近所の農家からやってきて小説や雑誌を借りていく。

ああ、どんなに理不尽なことがあっても本の中には素敵な世界が広がっているのね。本があるってどんなにありがたいのでしょう。この子たちに本の祝福あれ!

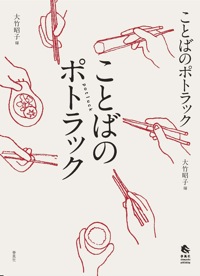

ロバの背に乗った3人、鴨居羊子さん、管啓次郎さん(勝手に古川さんに乗せられた?)、そしてルイス先生、それぞれ本に対する思い、文章を書くことへの気持ちがあって面白い。鴨居さんや管さんの本がスペイン語に訳されてルイス先生の移動図書館の中に入ることだってあるかもしれない。そして「ことばのポトラック」、ぜひ先生の図書館に入れてほしいものだ。

私たちも本を作った。震災という大きな悲しみに出会って、言葉が生まれ、「ことばのポトラック」という本になった。 3月11日に起きた東日本大震災から16日後の3月27日、大竹昭子さんの呼びかけで、サラヴァ東京にてスタートしたことばを持ち寄るこころみ。第一回目には13人の詩人が参加して感動的な会になりました。言葉は発せられて、そのまま消えてしまうにはあまりに惜しいので本にしました。

ライブハウスといういわば本のシロウトなのですが、思潮社の藤井さんや佐々木幹郎さん、大竹さん、印刷所の方、國分さん。多くのプロに支えていただいて、何とか1冊の奇麗な本ができました。その後、毎回本を出しましょう。と決めたものの。本作りがあまりにたいへんな作業だということがわかってしまったので、1年間ためて、最後にまとめて本にすることにしました。佐々木幹郎さんが春風社と言う出版社を紹介してくれました。

3月11日に起きた東日本大震災から16日後の3月27日、大竹昭子さんの呼びかけで、サラヴァ東京にてスタートしたことばを持ち寄るこころみ。第一回目には13人の詩人が参加して感動的な会になりました。言葉は発せられて、そのまま消えてしまうにはあまりに惜しいので本にしました。

ライブハウスといういわば本のシロウトなのですが、思潮社の藤井さんや佐々木幹郎さん、大竹さん、印刷所の方、國分さん。多くのプロに支えていただいて、何とか1冊の奇麗な本ができました。その後、毎回本を出しましょう。と決めたものの。本作りがあまりにたいへんな作業だということがわかってしまったので、1年間ためて、最後にまとめて本にすることにしました。佐々木幹郎さんが春風社と言う出版社を紹介してくれました。

流石プロ。サクサクときれいに作ってくれます。幹郎さんは万葉集にしたいとおっしゃった。プロのアマもセレクションなしで載せてしまう、100年後の日本人に「ああ。あの時日本人はこんな言葉を編んだのか。」と読んでもらえるような、また避難所でコンロから下ろした鍋を敷く鍋敷きや昼寝の枕にもなるくらい丈夫でしぶとい作り。「へえ、東京のやつらはこんなことを思っているのかい。」と宮城や岩手の人に読んでもらえるように...とにかく万葉集なんだ!!と。

著作権を寄付にまわした作家のみなさん50人はいるでしょうか。ある人は満身こめて、ある人は忙しい中で過去に書いたものをくださいました。でも、幹郎さんの檄に「万葉集かあ...」と、それじゃこうしちゃいられない、ということになって、メラメラ燃えてきました。ある人たちはちょっと待って。書き直させてください!と。

流石プロ。サクサクときれいに作ってくれます。幹郎さんは万葉集にしたいとおっしゃった。プロのアマもセレクションなしで載せてしまう、100年後の日本人に「ああ。あの時日本人はこんな言葉を編んだのか。」と読んでもらえるような、また避難所でコンロから下ろした鍋を敷く鍋敷きや昼寝の枕にもなるくらい丈夫でしぶとい作り。「へえ、東京のやつらはこんなことを思っているのかい。」と宮城や岩手の人に読んでもらえるように...とにかく万葉集なんだ!!と。

著作権を寄付にまわした作家のみなさん50人はいるでしょうか。ある人は満身こめて、ある人は忙しい中で過去に書いたものをくださいました。でも、幹郎さんの檄に「万葉集かあ...」と、それじゃこうしちゃいられない、ということになって、メラメラ燃えてきました。ある人たちはちょっと待って。書き直させてください!と。

結果として素晴しい原稿がたくさん集まりました。「ことばのポトラック」は4月8日に刊行します。

4月8日の日曜日に参加した作家達、友人たちスタッフ集まって刊行記念のパーティをします。サラヴァ東京にて17時から19時まで。三陸の銘産品をおつまみにします。詳しくは店に問い合わせください。

ああ、書きくたびれた。読むほうがラクチンです

3月22日